BOILER #15

Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.

Ciao!

In questo numero: nella parte open, un mio articolo inedito su Jean-Jacques Rousseau e Arlecchino, che esamina un lavoro teatrale incompiuto del grande filosofo ginevrino, probabilmente scritto nel 1747 e ritrovato nel 1909. Questa pièce offre una preziosa testimonianza-rispecchiamento della sua condizione di migrante giunto a Parigi in cerca di fortuna.

Nella parte su abbonamento, inizia la seconda parte della Biblioteca dei bestseller dimenticati che ho intitolato I primi saranno gli ultimi e che si occupa dei romanzi in classifica (principalmente quelle americane) tra il 1889 e il 1919. Questo primo testo è una Premessa di ordine generale.

E per finire, una rarità assoluta: un frammento di otto minuti dal concertone Festa per il compleanno del caro amico Ricky, tenutosi il 27 giugno 1984 al Teatro Carcano di Milano, in occasione dei 25 anni di rock di Gianco, con la partecipazione di Gianfranco Manfredi, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo, Gian Pieretti, Massimo Boldi (alla batteria), Gino Paoli, Giorgio Gaber, Franco Mussida, i Volpini Volanti, direzione musicale di Claudio Fabi, regia di Velia Mantegazza. In questo frammento recuperato, un brano poco conosciuto di Gino Paoli eseguito da lui stesso e un Be Bop A Lula improvvisato a dir poco con Gianco, Manfredi e la partecipazione straordinaria di Giorgio Gaber. Ho dovuto purtroppo sfumare il brano a metà perché poi la registrazione distorceva troppo, ma il clima festoso c’è tutto.

Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.

I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.

Buona lettura e buon ascolto!

Gianfranco

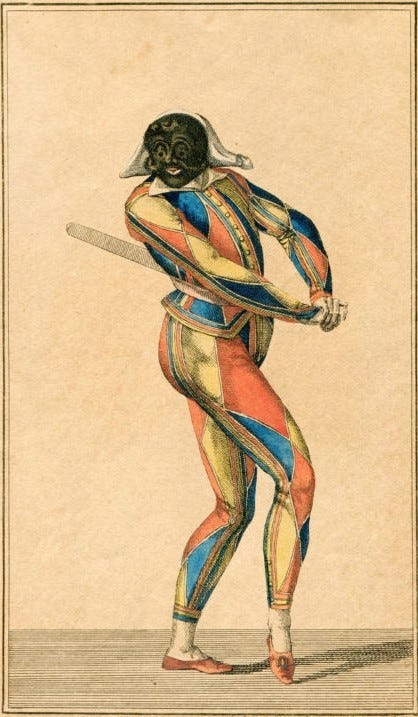

JEAN-JACQUES ROUSSEAU E ARLECCHINO

di Gianfranco Manfredi

Ad Arlecchino dedicò uno di suoi primi lavori teatrali Jean-Jacques Rousseau. È un testo assai poco conosciuto, il cui manoscritto è stato pubblicato soltanto nel 1906. Risale probabilmente al 1747 quando Rousseau e Diderot insieme avevano progettato un giornale satirico, il Persiffleur (il Dileggiatore). La commedia di Rousseau si intitola Arlequin amoureux malgré lui. Il manoscritto è segnato da numerosissime varianti che testimoniano del profondo lavoro cui fu sottoposto il testo, incompiuto e forse abbandonato per insoddisfazione. L’opera è debitrice della Commedia dell’Arte italiana, di cantari epici, di allegorie, fa persino uso del dialetto, e contiene riferimenti autobiografici. Insomma un modulo letterario fondato sulla commistione. L’Arlecchino di Rousseau è uno stupido, un vanesio, un misero contadino (anche se il termine paysan è una correzione aggiunta in un secondo tempo: la prima versione diceva valet), un ghiottone, un ubriacone, un instabile, un libertino, che in compagnia dell’amico Nicaise va a Parigi a cercar fortuna, sull’esempio d’un loro compaesano, Thomas, che giunto nella capitale senza un soldo aveva trovato un impiego da scrivano presso un porcureux (gioco di parole su procuratore). Con questo termine Nicaise intende: quelli che si fanno pagare per arraffare i beni di tutti. Oh, sono i più grandi Signori di Parigi! Thomas, alla morte del suo padrone, ne aveva sposato la moglie, diventando a sua volta porcureux e potendosi così permettere di acquistare la proprietà rurale di cui suo padre era farmier. Altre ambite categorie professionali parigine: i medici che ingrassano facendo patire gli altri, e i mercanti che vanno in rovina per arricchirsi “miracolosamente” tutto d’un colpo. Oh, ‘sto qua, il mestè più bono di tutti! Arlecchino, nel dubbio, si propone di diventare mercante, medico e “porcuratore” tutt’insieme. Nell’attesa, i due compari fanno la fame. Una legge promette cento scudi a chi catturi un ladro. Nicaise propone ad Arlecchino di fare la parte del ladro: C’è tanti di quei signoroni che fan passare dei bricconi per onesti, e allora io facciamo, noi, passare un onest’uomo per un briccone. Ma che arrivino i quattrini. Arlecchino, lì per lì, medita di tornare al villaggio, ma teme che lo prenderanno in giro per il suo fallimento. Mentre riflette, gli compaiono due fate (Gracieuse ed Epine), che rappresentano un’alternativa radicale: la ricchezza ottenuta attraverso un matrimonio fortunato o il suicidio. Il problema è: sotto quale delle due fate si nasconde l’opulenza e sotto quale la pietra al collo? Chi delle due è Gracieuse e chi Epine? Il testo non dice nulla sull’esito, ma il titolo amoroso suo malgrado ci fa capire che l’amore è per Arlecchino una costrizione, la porta stretta che conduce al denaro, ma che nell’incapacità di distinguere tra una donna che lo faccia diventare ricco e una che lo conduca alla morte, andrà incontro a parecchi guai. In questo l’Arlecchino di Rousseau si differenzia radicalmente da quello di Marivaux. Un atto unico di quest’ultimo, Arlequin poli par l’amour (1720), ci presenta una fata innamorata di un Arlecchino bellissimo, ma ignorante. La fata cerca di donargli anche un’anima, cioè come da titolo, di educarlo. Le due fate di Arlequin amoureux malgré lui invece simboleggiano una trappola non una chance. La commedia di Rousseau si sposta poi sulla figura del dottor Parafaragaramus (se interpreto bene, Paris faire égarer, cioè il traviatore di Parigi) capace di trasformare le persone: rendendo amabili giovani tanto stupidi quanto ridicoli, degni di riconoscimenti degli autentici cialtroni, autori acclamati dei ripetitori di banalissime sciocchezze. Rousseau insomma, giunto a Parigi (a piedi!) in giovane età, senza un soldo e senza conoscenze, si proietta su un Arlecchino in cerca di fortuna, usando le sue sofferte esperienze come spunto polemico e satirico. Ma c’è anche un forte elemento autoironico: Rousseau-Arlecchino è un arrampicatore sociale dai molti vizi e di nessuna virtù, se non per il dubbio che lo assale di fronte alle possibili opzioni. Sa però che se anche si integrerà, non si sentirà mai compiutamente cittadino. Potrà avere delle occasioni fortunate, ma nel migliore dei casi pareggeranno le sfortune più rovinose. Il più ambito degli obiettivi, un matrimonio che elevi il suo status, corrisponde al meno augurabile dei risultati: il suicidio. In entrambi i casi, dovrà avere a che fare con le donne. Arlecchino, nell’interpretazione di Rousseau, è un migrante che cerca di accasarsi, ma coltiva in sé un invincibile sentimento di misoginia. Pur riconoscendo, soprattutto nei suoi scritti giovanili, un grande ruolo alle donne nella società e nella Storia come civilizzatrici attraverso l’amore, Rousseau resterà un misantropo (come lo definì Diderot). Conviverà con Marie-Thérèse Levasseur, una cameriera d’albergo semianalfabeta, dalla quale avrà cinque figli, tutti da lui affidati a un orfanatrofio. Voltaire, su questo duraturo ma discutibile rapporto, scriverà: «Riconosciamo con dolore e rossore che v’è un uomo che porta ancora su di sé il marchio funesto delle sue gozzoviglie [NOTA- Rousseau soffriva di una malattia venerea] e che, travestito da saltimbanco, trascina con sé di villaggio in villaggio e di montagna in montagna l’infelice donna di cui ha fatto morire la madre e di cui ha esposto i figli alla porta di un ospizio». L’espressione “travestito da saltimbanco”, per quanto ingiuriosa, richiama tuttavia con sorprendente precisione la maschera di Arlecchino che Rousseau aveva indossato.