BOILER #17

Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.

Ciao!

In questo numero di Boiler, nella parte open, un articolo su Curzio Malaparte e il Gotico Italiano. Nella parte su abbonamento, continua la Biblioteca dei bestseller dimenticati 2- I primi saranno gli ultimi con una disamina di The Bondman (Il forzato, 1889) di Hall Caine, un romanzo avventuroso e melodrammatico, ambientato in Islanda e sull’Isola di Man, enorme successo di pubblico (un milione di copie vendute) assai lodato anche dalla critica e discusso da grandi autori come Robert Louis Stevenson e Henry James. Tutti pronosticarono che quest’opera sarebbe rimasta nella Storia della Letteratura e invece non è stato così, nonostante le molte versioni teatrali internazionali e tre adattamenti cinematografici, e nonostante l’incessante prodigarsi di Caine come promotore di sé stesso, in veste di scrittore-personaggio. Paradossale oggi, notare come il suo amico Bram Stoker, che Caine considerava mediocre come scrittore e al quale rifiutò di scrivere una prefazione a Dracula, abbia ancora eserciti di appassionati lettori, mentre Caine sia precipitato nel nulla. Come mai? C’è ancora, in The Bondman, qualcosa che può farcelo apprezzare al di là del suo rilievo nel contesto storico e culturale d’epoca?

Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.

I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.

Buona lettura!

Gianfranco

MALAPARTE E IL GOTICO ITALIANO

di Gianfranco Manfredi

«È uno degli scrittori più celebri e più discussi del mondo. Tutto ciò che egli vede e narra è straordinario. Non si ferma mai per riprendere fiato. Il suo libro travolge, con la violenza di un maremoto, il lettore stupito, sedotto, incredulo, furioso, e continuamente appassionato. Ciascun capitolo è un racconto allucinante tanto quanto una novella di Edgar Poe». Così scriveva, agli inizi degli anni 50, il critico e scrittore francese Kléber Haedens di Curzio Malaparte. E un altro critico francese, Pierre Hervé: «Le sue qualità d'immaginazione ne fanno un narratore straordinario. Il suo racconto è freddamente calcolato, come un racconto di Edgar Poe». L’accademico belga Constant Burniaux, confermava: «Il grande scrittore italiano mi fa talvolta pensare a Edgar Poe». Dunque è assordato. Malaparte veniva usualmente, e non per maniera, accostato a Edgar Allan Poe. Va ammesso che a lui si devono due dei romanzi più orrorifici mai apparsi in Italia: Kaputt (1944), resoconto visionario delle sue esperienze di corrispondente di guerra; e La Pelle (1949), altro memoriale allucinante ambientato nella Napoli disastrata della fine conflitto. Sì, però... cosa c’entra Poe? A leggere i romanzi di Malaparte, il riferimento più pertinente e rimarcato dallo stesso autore è a padre Dante e al suo viaggio all’Inferno. Del resto, il richiamo a Dante risuona anche in un altro grande scrittore “fantastico” italiano: Dino Buzzati, che nel racconto Viaggio agli Inferi del Secolo (pubblicato alla metà degli anni 60), ci conduce non in scenari di guerra, ma all’esplorazione dei primi lavori della Metropolitana Milanese, dove uno scavo ha riportato alla luce la Porta dell’Inferno, traversata la quale, l’autore si ritrova alla scoperta della stessa Milano infernale che ha lasciato sopra la sua testa, una Milano scenario di una devastazione urbana che tra l’altro in quegli anni coincideva con la cosiddetta Ricostruzione. Dunque è Dante, non Poe, l’origine. È Dante, del resto, il vero inventore di quel Gotico che s’impossessò nel corso dei secoli della letteratura anglosassone, nutrito (non per caso) di scenari italiani, di quell’Italia “Oscuro Giardino d’Europa”, dove per tradizione secolare tutti gli europei di classe elevata e i più eminenti intellettuali compivano i loro Grand Tour. Un’Italia protagonista di molti racconti di Edgar Allan Poe e prima di lui, di Nathaniel Hawthorne. Ma l’Orrore Sociale di Malaparte può essere accostato al Gotico? La risposta è sì. È Gotico quell’Orrore che non resta puramente terreno, che non si appaga unicamente di violenza espressiva, ma che nelle piaghe sociali e storiche ravvisa un tormentato cammino spirituale, nel senso di trascendente. Si percorre l’Inferno per “uscire a riveder le stelle”. Si tratta non solo di percepire una Realtà allucinata e allucinante, ma anche e soprattutto nel dare un Senso a questo viaggio tra gli orrori del vivere, fosse pure il Senso di una tragica sconfitta, personale e collettiva. E questa capacità di vedere oltre non si nutre soltanto d’Orrore, ma di Meraviglia. A volte si manifesta come una sospensione del tempo e dello spazio, di fronte a un’apparizione tanto reale quanto magica. Prendiamo un’opera meno nota di Malaparte: L’inglese in paradiso, cioè una collezione di scritti di viaggio in Gran Bretagna, pubblicata dall’editore Vallecchi nel 1960. Il racconto in questione si intitola Sera nell’alta Scozia. Lo scenario non potrebbe essere più Gotico. Malaparte giunge al tramonto nei pressi di Inverness, più esattamente dalle parti di Lochness, il lago del Mostro. Una pioggerella monotona e fredda si muta in una nebbiolina bianca e asciutta. I villaggi sparsi nel paesaggio, sono così vuoti e abbandonati da sembrare morti. Lo scrittore trova ricovero in una taverna, piena di omaccioni con boccali di birra, che lo scrutano in silenzio. Dopo cena, su suggerimento dell’oste, si incammina per un sentiero che lo condurrà all’Orrido, cioè a una turbinosa cascata. Dopo di che il sentiero sbocca in una vasta radura dove sorge un castello in rovina. Nel prato, pascola un vecchio cervo. Più oltre, una cadente fattoria, dalla quale risuonano due spari. Malaparte accorre «come verso il luogo di un delitto» e in un ampio cortile scorge un giovane armato di fucile che sta intimidendo un cavallo bianco, per addestrarlo. C’è un’altra presenza, nel cortile, e qui cedo la parola all’autore:

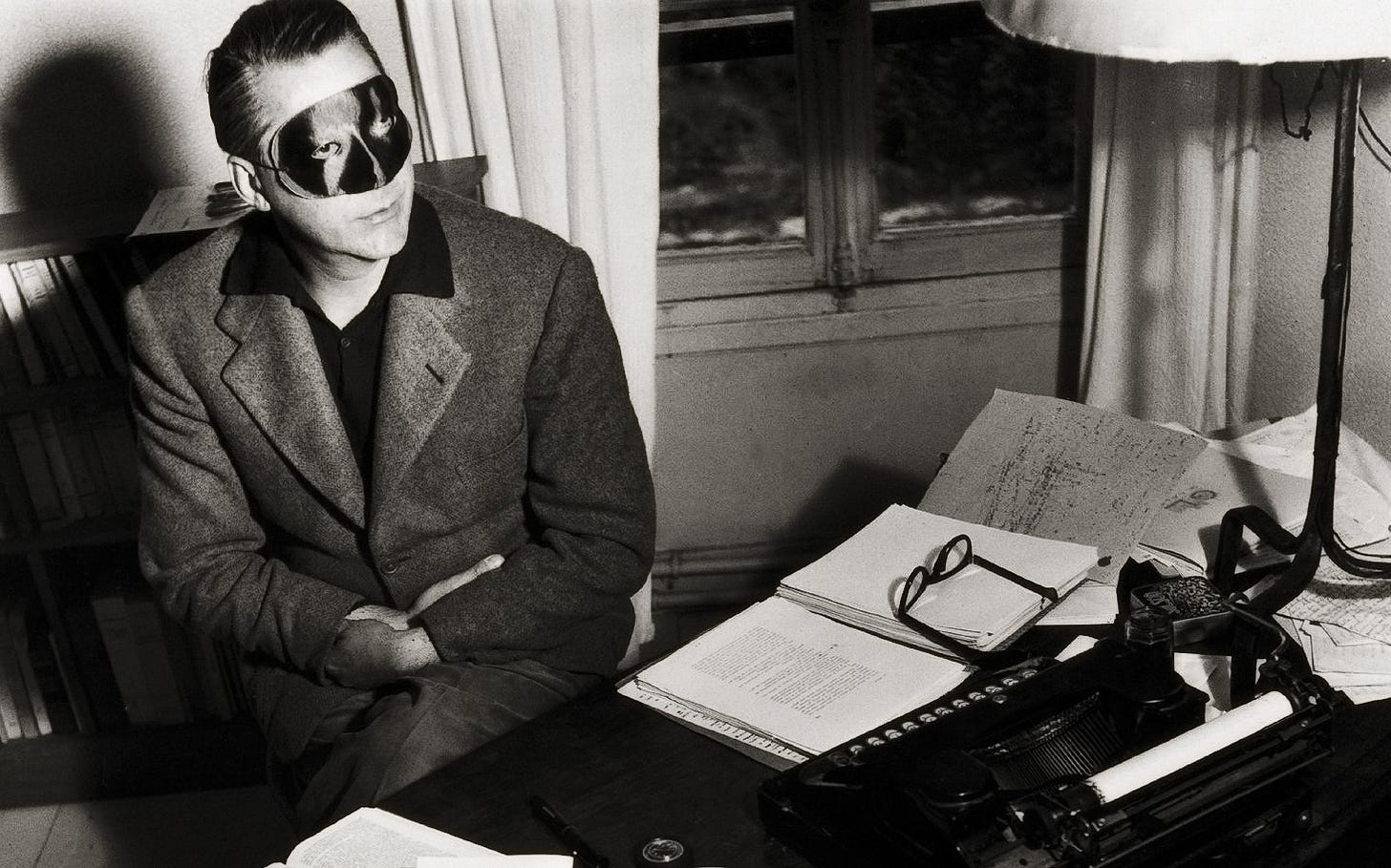

Una ragazza, quasi una bambina, con le spalle appoggiate alla parete illuminata dalla luna (l’ombra dei capelli le accecava metà del viso, come una maschera nera), agitava le braccia con un breve grido gutturale; il cavallo correva diritto su di lei, fino a sfiorarla col muso proteso, faceva uno scarto, s’impennava, ricadeva con gli zoccoli sulla parete candida, lanciando un nitrito altissimo, e rimaneva per un attimo così, scotendo furiosamente la lunga criniera bianca: poi si buttava di lato, riattraversava di galoppo il cortile, per andare a impennarsi laggiù, davanti al muro nero tagliato di sghembo nel cielo trasparente. Era un gioco, e pareva la scena di una lotta mortale. A un tratto la ragazza si mise a fuggire, lungo la parete illuminata dalla luna, e appena il cavallo le passò vicino, si afferrò alla criniera, si abbandonò all’onda di quel galoppo trattenuto, volgendo verso di noi il viso coperto dalla maschera d’ombra dei capelli sconvolti. Quella scena era così strana e così bella che gettammo un grido di meraviglia. Sembrava una scena d’amore, il ratto di una fanciulla, un cavallo che rapisce l’amante. In quella, scomparvero dietro la casa, in fondo al cortile, e il rumore degli zoccoli svanì per incanto nell’aria.

La scena è raccontata in bianco e nero, per violenti contrasti (la ragazza/la bestia, il gioco/la lotta mortale). La stranezza e la bellezza mutano l’orrore in meraviglia secondo un codice che affonda nel medioevo e precipita oltre il tempo. Non c’è soluzione, non c’è spiegazione, né seguito. Tutto svanisce per incanto. Resta la sensazione di aver rubato un segreto, d’aver violato un mistero. Il breve racconto di Malaparte, va notato, non può essere affatto collocato nella tradizione decadente. Il suo sguardo visionario è cinematografico. Il linguaggio non si compiace di sé, procede sul sottile filo della descrizione oggettiva. L’evocazione dell’amore, nel senso più atavico e inesplicabile del termine, può ricordare l’Haggard di She (1886) cioè il mito dell’eterno femminino, misterioso e indefinibile per definizione, più che le eroine-vampire di Poe. Però Malaparte si ferma alla scena. È come se l’immagine si fosse emancipata dalla sua decrittazione simbolica e vivesse di sé e di per sé, negandosi all’allegoria. È come se Malaparte fosse entrato in un cinema a film iniziato e fosse rimasto affascinato da un frammento narrativo colto a prescindere dall’insieme. E in questo sta indubbiamente la modernità del suo Gotico. Del resto, il cinema visionario, gotico e horror italiano del secondo dopoguerra non nasce forse per scene, piuttosto che da un disegno narrativo unitario e coerente?