BOILER #10

Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.

Ciao!

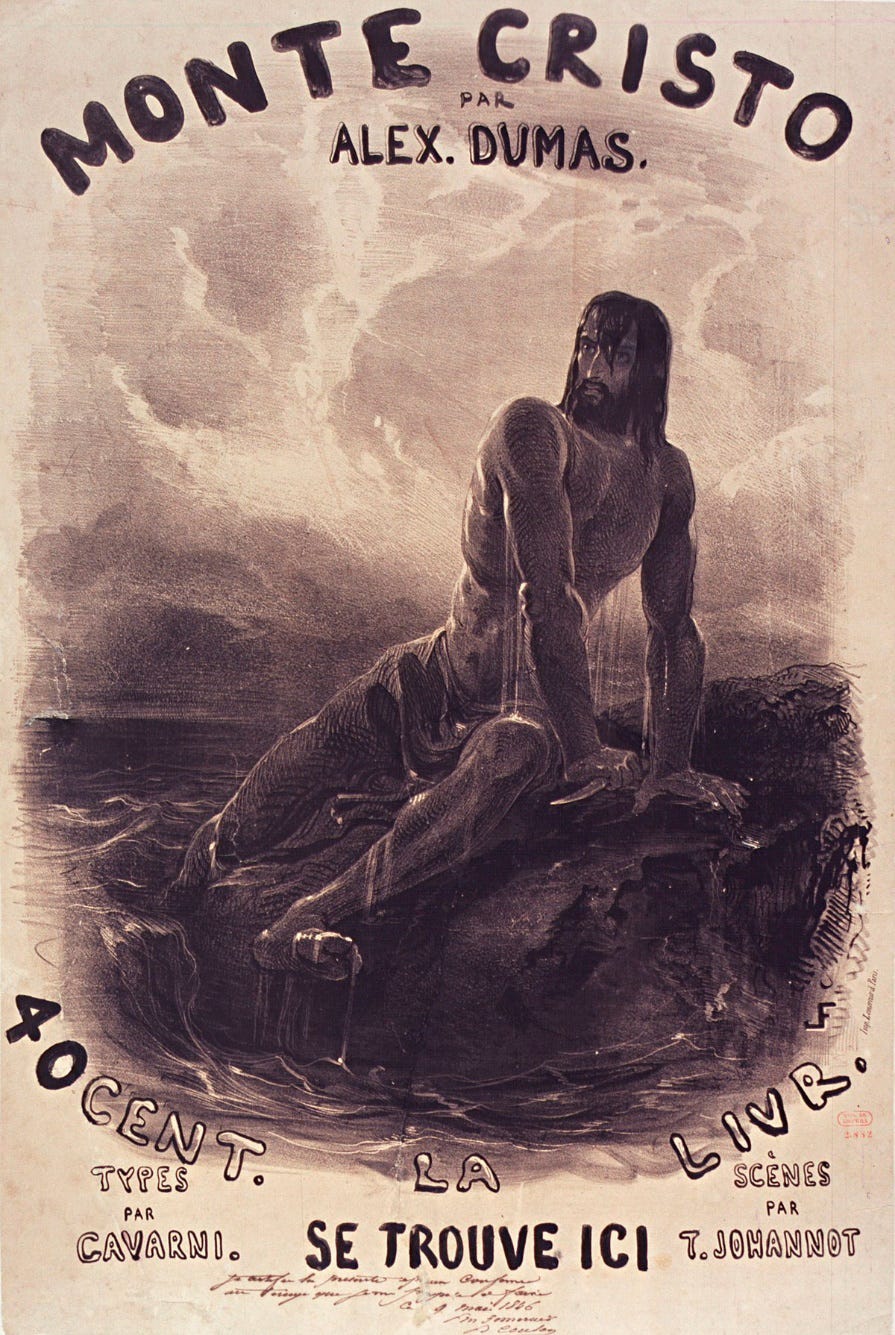

In questo numero troverete: nella parte open un mio articolo su ANATOMIA DELLA VENDETTA NEL CONTE DI MONTECRISTO. Vi si analizza lo svolgimento di questa delicata tematica nel romanzo di Dumas, affrontando anche le seguenti questioni: esiste un diritto alla vendetta? Quali limiti ci sono all’esercizio della vendetta? Il personaggio del VENDICATORE cosa rappresenta nella narrativa popolare?

Nella parte su abbonamento, La Biblioteca dei bestseller dimenticati si concentra stavolta su Margaret Oliphant e il suo romanzo Miss Marjoribanks (1866). A differenza di altre scrittrici d’epoca vittoriana precedentemente esaminate, Oliphant, per quanto abbia lei stessa frequentato il cosiddetto sensational novel, non va abitualmente alla ricerca di eventi estremi ed eccezionali, tantomeno di fattacci, si propone invece di narrare la quotidianità, ciò che usualmente avviene, e il modo in cui delle persone “normali” affrontano le loro esperienze di vita. Questo realismo non è però esente da ambiguità e da “zone d’ombra”.

Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.

I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.

Buona lettura!

Gianfranco

ANATOMIA DELLA VENDETTA NEL CONTE DI MONTECRISTO

di Gianfranco Manfredi

1. La vendetta come consuetudine

Les Espagnols, les Siciliens, et les Calabrais qui se vengent si bien.

Lo sguardo flamboyant del Catalano Fernand, rivale in amore di Edmond Dantès, richiama questa similitudine di stirpe, tra le stirpi dal sangue caldo, un universo primitivo in cui la vendetta è costume. È il mondo delle FAIDE, della vendetta che si riproduce all’infinito e che nessuno può arrestare. Ma nel mondo civilizzato la vendetta è vietata, soltanto la legge può punire. I sentimenti vendicativi restano inestirpabili però devono fondarsi su un motivo, non di stirpe, ma individuale e specifico. Nel mondo delle Faide, nessuno ricorda nemmeno più il motivo iniziale da cui è originata la faida, ma si continua perché non c’è altra giustizia che continuare lo scontro in una spirale di vendette reciproche, familiari e tribali. Nel mondo civilizzato, chi medita di vendicarsi è un singolo che sente di aver subito un torto ben definito, ma sa non di poterlo denunciare, perché non otterrebbe giustizia.

2. La vendetta per torto subito

I TORTI SUBITI si dividono in:

a) Torti subiti sul lavoro.

Alla morte causa febbre violenta del capitano del Pharaon, Edmond Dantès, secondo di bordo, gli subentra al comando. Ha soltanto vent’anni. Danglars ne ha qualcuno in più, è più esperto, e sente di aver subito un torto. Ma la decisione è stata del capitano morente dunque non può obiettare. Quando la nave giunge in porto, Danglars parla con l’armatore e gli fa notare che Dantès si è reso responsabile di una mancanza: una sosta imprevista all’isola d’Elba, che ha rallentato il viaggio. Dunque, nella speranza di subentrargli, accampa una motivazione tecnica. L’armatore interroga Dantès e scopre che la sosta era motivata: Dantès stava eseguendo le ultime volontà del capitano morto che intendeva recapitare un pacchetto all’illustre confinato all’Elba: l’ex imperatore Napoleone. Danglars percepisce che c’è qualcosa di sospetto in questo incarico, ma non insiste: la cosa uscirebbe dall’ambito professionale e l’armatore potrebbe supporre in lui una mera animosità. Il grado di capitano viene così assegnato definitivamente a Dantès. Questi chiede una breve licenza per andare a trovare suo padre e sposarsi, e l’armatore gliela accorda. Ma chi baderà alla nave in sua assenza? Danglars riesce a ottenere l’incarico, ma in via provvisoria. Perché diventi definitivo deve sbarazzarsi di Dantès, ma come? Deve farlo senza sembrarne responsabile. Nel mondo dei torti subiti sul lavoro, non si può ottenere giustizia sul lavoro accampando motivi estranei al lavoro stesso, di frustrazione o risentimento personale, la questione dev’essere risolta per vie traverse. Danglars, al principio, usa una cautissima strategia di mobbing, ma senza ricavarne risultati. Deve spingersi oltre.

d) Torti subiti in amore.

Dantès è innamorato della catalana Mércèdes, che lo ricambia. Fernand è il cugino di Mércèdes, la conosce fin da bambina, l’ama appassionatamente, ma lei lo considera come un fratello, il suo cuore è solo per Edmond. Questo è il torto che Fernand sente di aver subito: Dantès non è catalano, ha conosciuto Mércèdes molto dopo di lui, insomma è un intruso che gli ha rovinato la vita. Vorrebbe impedire le nozze, ma non sa come fare. Anche lui deve sbarazzarsi di Dantès senza sembrarne responsabile, altrimenti Mércèdes lo odierebbe. I torti subiti in amore, non possono essere vendicati se producono odio nell’amata. Anche qui, la questione dev’essere risulta per via traversa. Al principio, Fernand cerca di instillare dubbi in Mércèdes sulla fedeltà di Dantès, e sulla sua solidità economica, ma non ottiene altro risultato che causare lo sdegno di Mércèdes. Anche lui deve spingersi oltre.

c) Torti subiti per motivi politici

Che Dantès sia o no bonapartista, che abbia o no ricevuto in consegna da Napoleone una lettera da recapitare clandestinamente, si ritrova comunque denunciato, arrestato, interrogato e incarcerato senza processo, come spia bonapartista. Tutto sulla base di sospetti suscitati da una lettera anonima che rivela alcuni indizi, e in politica, un indizio è una prova. Non si guarda per il sottile quando si vogliono eliminare gli avversari politici. I veri avversari e gli avversari presunti, sono comunque avversari.

3. La vendetta come strategia

La lettera anonima che denuncia Dantès come agente bonapartista, l’ha scritta Danglars. Ma non vuole inoltrarla lui, per non rischiare di restare coinvolto. Oltretutto, a condanna scontata, Dantès potrebbe vendicarsi di lui. Dunque approfitta di Fernand. Questi non ha altro modo per fermare il matrimonio, e, per debolezza, più per convinzione, inoltra la lettera. Ottiene il suo scopo, perché Dantès viene arrestato un’ora prima delle nozze, ma anche questa è una vittoria provvisoria e oltretutto controproducente: ora Mércèdes ha un motivo in più per restare legata al suo fidanzato. Se Danglars è uno stratega della vendetta, Fernand è un tattico. Ha guadagnato tempo, senza ricavarne alcun frutto immediato. Però, col tempo, riuscirà a pervenire all’obiettivo: sposare Mércèdes.

4. La vendetta giudiziaria

La decisione di un giudice, quale che sia, è legale, dunque non può essere considerata una vendetta. Ma quando si tratta di “giustizia politica”, le cose cambiano. La giustizia politica è per definizione di parte. Villefort, il giudice che ha fatto arrestare Dantès, non sarebbe stato neanche titolato a farlo, ha approfittato di una vacanza del giudice titolare, per subentrargli provvisoriamente. C’è dunque, anche nel suo caso, di mezzo il lavoro, e l’ambizione a far carriera. Ci sono di mezzo anche aggrovigliati rapporti sentimentali e scheletri nell’armadio, ma queste vicende private emergeranno in seguito. Nello specifico della denuncia politica, il padre di Villefort è stato un bonapartista poi pentitosi e diventato realista: per opportunismo o per convinzione? Villefort vuole/deve dar prova d’essere un fervente realista. In questo terzo movente, sta lo scivolamento tipico della giustizia politica da super partes a di parte e persino pro domo sua. Nel personaggio del giudice, a differenza degli altri, la motivazione non è unica, ma un aggregato di motivazioni. Tutto avviene in modo così mediato, da alimentare in lui “falsa coscienza”: continua a ritenersi al di sopra, mentre è il più impegolato di tutti.

5. Il diritto alla vendetta

La vendetta di Dantès può essere intesa come “diritto” perché egli non ha subito un unico torto, ma tutte le categorie di torti possibili: infatti al torto sul lavoro, a quello in amore (Mércèdes convolerà a nozze con Fernand), a quello giudiziario e politico, si aggiunge un torto subito nella vita famigliare, perché il padre di Dantès muore stroncato dal dolore dopo l’incarcerazione del figlio.

il romanzo di Dumas costituisce un’indubitabile affermazione del diritto della vittima alla vendetta. Ma i lettori badano poco al fatto che per Dumas questo diritto si fonda su un cumulo straordinario di ingiustizie subite. Per loro, il diritto a farsi giustizia da soli acquista valore in sé. Tuttavia la vendetta di Dantès è tutt’altro che impulsiva, è lucidissima, lungamente preparata, eseguita con una raffinata strategia e per di più da un uomo che si è riscattato ed è diventato ricco e influente. Perché vendicarsi, se potrebbe benissimo concedersi il lusso di farne a meno? E inoltre: dove si ferma la vendetta? E se dovesse coinvolgere degli innocenti? E che ne sarà della virtù cristiana del perdono? Dumas si interroga, nel romanzo, su queste delicatissime questioni. Ma chi vede in Dantès un eroe raddrizza-torti, che vendicandosi per motivi personali, celebra comunque una vendetta esemplare, valida per tutte le vittime di ingiustizie, non è portato a queste sottigliezze. Il Vendicatore, l’eroe Giustiziere, si erge contro i soprusi d’ogni genere subiti dal popolo delle vittime predestinate. Il criterio del diritto alla vendetta diventa dunque: hai diritto alla vendetta se la tua vendetta privata è anche una vendetta collettiva.

6. Come vendicarsi?

Un’altra questione riguarda i mezzi usati per la vendetta. Devono essere leali? Dantès ricorre a tutti gli inganni possibili: si traveste assumendo false identità, non si limita a un piano omicida contro i colpevoli, ma opera in modo di rovinare loro la vita, di metterli gli uni contro gli altri, di infettare le loro relazioni, di scatenare istinti omicidi negli altri. Risuona spesso nel romanzo, l’esclamazione Peste! (che per inciso diventerà tipica di Tex, ma che nel romanzo è usata dal cattivo Danglars). Dantès diffonde la peste. C’è persino nel romanzo, una nobile romana che lo sospetta d’essere un vampiro. Può il “buono” incarnare il male assoluto? A esprimersi in romanesco: quanno ce vo’ ce vo’. Lo scarto tra l’esame anatomico e critico di Dumas dei meccanismi e delle dinamiche della vendetta, e il sentire popolare, è evidente, e andrà ben oltre il suo romanzo, costituendo l’origine di migliaia di storie di vendetta e di eroi vendicatori.

7. Chi può essere un vendicatore?

Dantès è già un supereroe: si maschera, anticipa la sovrannaturale abilità di Houdini scampando a un tuffo in mare chiuso in un sacco e con una palla di cannone appesa ai piedi, non ha mai problema economico alcuno, anzi impiega le sue ricchezze per la vendetta. La sua è una vendetta celebrata per tutti oppure in vece di tutti? Be’, qui la risposta è semplice: un uomo così straordinario non si incontra tutti i giorni, in realtà non si incontra mai. Ammirando Dantès, il popolo non diventa affatto soggetto consapevole e attivo, ma delega la sua speranza di giustizia a qualcun altro, cioè resta in una condizione di sudditanza e di impotenza: aspetta un Giustiziere, confermandosi, a cospetto della sua sovrumana eccellenza, che farsi giustizia in proprio, per la gente comune, non è possibile. Il popolo si attende una giustizia immaginaria. Si tratta di una laicizzazione del Giudizio Universale, con la differenza che il nuovo Angelo Sterminatore o il Messia di ritorno, non verrà alla fine dei tempi, ma qui ed ora, nel corso della terrena esistenza. Antonio Gramsci considera il Conte di Montecristo l’esempio perfetto di romanzo oppiaceo:

quale uomo del popolo non crede di aver subito un'ingiustizia dai potenti e non fantastica sulla “punizione” da infliggere loro? Edmondo Dantès gli offre il modello, lo “ubbriaca” di esaltazione, sostituisce il credo di una giustizia trascendente in cui non crede più “sistematicamente”. 1

Ma c’è un’altra possibilità, del tutto immanente e concreta: è quella del tirannicida, dell’attentatore, solitario o in banda organizzata. La sua azione può cambiare il sistema o essendo e restando straordinariamente esemplare, lascia le cose come stanno? Di nuovo: la sua assunzione di responsabilità è per gli altri o in vece degli altri? In nome degli altri, o per il proprio nome?

La questione della legittimità del tirannicidio era già stata sollevata da William Godwin nel 1793, in un’opera che verrà poi considerata tra i fondamenti del pensiero anarchico: Enquiry Concernig the Principles of Political Justice. In linea generale, Godwin sostiene che una società ineguale crea inevitabilmente delle vittime, dunque l’esercizio della giustizia, in una tale società, è quantomeno impervio: una giustizia politica non può che confermare il quadro politico. Parlando del tirannicidio, Godwin si sofferma sulle sue conseguenze: la società, ripulita dal tiranno sarà più libera?

Se una società non è matura per una condizione di libertà, l’uomo che si assume il diritto di esercitare violenza, può vantare il fervore del suo proposito, e guadagnarsi un certo grado di notorietà. Fama no, perché l’umanità al presente aborre un atto di questo tipo e pensa sia causa di nuove calamità nel paese. Le conseguenze del tirannicidio sono ben note. Se il tentativo fallisce, rende il tiranno dieci volte più sanguinario, feroce e crudele di prima. Se ha successo, e la tirannia viene restaurata, produce lo stesso effetto nei successori. Nel clima del despotismo certe virtù solitarie possono manifestarsi. Ma nei complotti e nelle cospirazioni non c’è né verità, né fiducia, né amore, né umanità. 2

E riguardo al tirannicida cospiratore:

Nessuna azione può essere più in conflitto con il principio dell’ingenuità e del candore. Nel catalogo dei vizi il più odioso è il compiacersi di agire nell’ombra (…) e il completamento è la più assoluta ipocrisia. (…) Immaginatevi i cospiratori che si inginocchiano ai piedi di Cesare, un attimo prima di abbatterlo. Nessuna virtù di Bruto può salvarli dalla vostra indignazione.

Dunque il tema è posto e la risposta data. Può esserci virtù nel singolo, ma una cospirazione organizzata è biasimevole in toto, e la virtù del singolo non ne riscatta l’infamia. Quanto al singolo, può guadagnarsi la notorietà, ma non la stima, non tanto e non solo per l’atto in sé, ma perché cieco alle conseguenze che il suo atto determinerà e che invece di migliorare la società, potranno peggiorarla, e condurre a peggiori ingiustizie. Godwin, alle origini del pensiero anarchico, indica insomma la strada maestra di una società che si educa alla libertà e ne costruisce le condizioni, senza bisogno di affidarsi a giustizieri solitari, tantomeno a complotti di potere.

Dumas considera Dantès come un vendicatore sociale? Lo è, forse, di riflesso, non per le sue motivazioni, che restano personali. Dantès è un uomo straordinario? Senz’altro. Dumas è affascinato dal tema dell’influenza della Personalità sulla Storia. Scrive una biografia di Napoleone e quella di Garibaldi (sotto dettatura, sostiene, ma più presumibilmente identificandosi in lui). Tuttavia nel Conte di Montecristo raffigura un eroe non assimilabile a questi grandi protagonisti storici. Dantès è un caso, un individuo, un clandestino, nessuno lo conosce, nessuno lo elegge, nessuno, mentre opera, ne celebra le gesta o se ne fa una bandiera. Dantès non rende conto a nessuno, decide per conto suo, agisce in totale, assoluta autonomia, non ha consapevoli obiettivi politici, né cerca cambiamenti sociali, né offre scenari di liberazione universale. Il suo orizzonte non è quello di una nuova umanità e di un nuovo stato delle cose. Il suo orizzonte è la vendetta. Una vendetta, peraltro, né pura, né semplice.

Dumas stesso asserisce di aver tratto spunto da una vicenda reale. Quella di Pierre Picaud, che nel 1807, sul punto di sposarsi, era stato denunciato da tre suoi conoscenti invidiosi e rapaci, di essere una spia inglese. Arrestato nel giorno delle nozze e incarcerato per sette anni, senza riuscire a capire il perché, durante la detenzione, aveva aperto una breccia nel muro della sua cella, e fatto conoscenza con un prete italiano recluso che gli aveva lasciato in eredità un tesoro nascosto. Una volta liberato, Picaud, sotto la falsa identità di Joseph Lucher, aveva ordito la sua vendetta. Dumas si imbatte in questa storia di cronaca, nel corso di ricerche negli archivi criminali. L’aspetto politico, dunque, è indiretto, metaforico. Dumas sta raccontando una storia criminale: una vendetta personale. Giustificabile? Da legittimare in qualche modo? Questo è il punto. Ma, certo, in un romanzo, la vicenda reale che offre lo spunto, viene poi narrata in modo da poter sbrigliare la fantasia, e molti altri elementi simbolici affiorano e si addensano, richiamati dal narratore stesso, ma anche al di là delle sue intenzioni. Il caso Montecristo documenta perfettamente come la fantasia dell’autore possa scatenarsi e al contempo la sua disamina delle dinamiche psicologiche, sociali, politiche e morali cesellare preziosi dettagli e rimandi, ma, paradossalmente, il lettore popolare si attiene al nocciolo reale: nella lettura popolare, Dantès torna al modello iniziale, quello di Picaud, anche se il lettore non ne conosce affatto il caso. Si parla di una vendetta personale e di come renderla possibile. Che sia giustificabile è ovvio. Si tratta di una risposta a ingiustizie sofferte.

L’interpretazione di Gramsci è la più corretta: il lettore vittimizzato nella vita reale e ubriacato dal romanzo, sta con Dantès ed è portato a credere che la vittoria del suo eroe sia possibile. Nel caso criminale reale, Picaud riesce in effetti a uccidere i primi due nemici. Agisce come un serial killer, lascia sui cadaveri dei biglietti: numero uno, numero due, ma resta ucciso dal terzo uomo, cioè gli va male. Nel romanzo, Dantès non solo riporta la vittoria senza sporcarsi personalmente le mani (conduce Fernand al suicidio e Villefort alla pazzia), ma si prende persino il lusso di perdonare Danglars, cioè colui che meno di tutti meritava il perdono (e che, nel frattempo, grazie alla sua scaltrezza strategica, è persino diventato il più grande banchiere di Parigi), ma proprio in questo gesto di sorprendente clemenza dà prova della sua grandezza. Un assoluto stravolgimento romanzesco della realtà. L’illusione che ci si possa vendicare senza nemmeno lordarsi di sangue e che si possa uscire puri e immacolati dalle macchinazioni. Eppure proprio in questa falsificazione assoluta sta l’arte della fiction e il segreto del suo successo popolare.

A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale (Opere, vol.6, Einaudi, Torino 1954).

W. Godwin, Ricerca sulla Giustizia Politica e la sua Influenza su Morale e Felicità, in: Gli Anarchici (a cura di Gian Mario Bravo), Vol. Primo, UTET, Torino 1971.